|

|

|

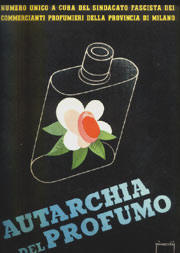

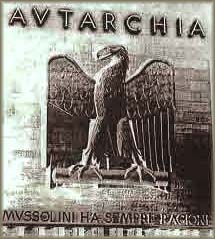

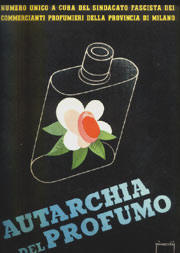

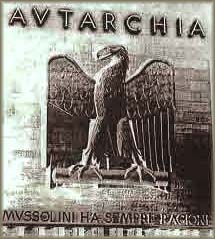

L'AUTARCHIA

IN ITALIA

DURANTE

IL PERIODO FASCISTA

______________________

Autarchia, dal

greco Autarkeia

"bastare a se

stesso": parola che oggi è CADUTA IN DISUSO NELLA

TERMINOLOGIA ECONOMICA.

Come dire

"che un

Paese possa produrre all'interno tutto ciò di cui ha bisogno

rendendosi indipendente dall'estero"

_____________________

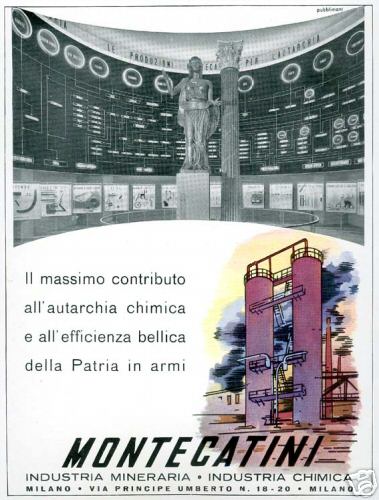

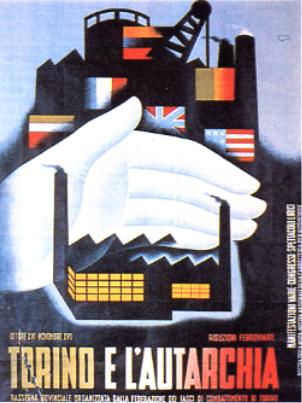

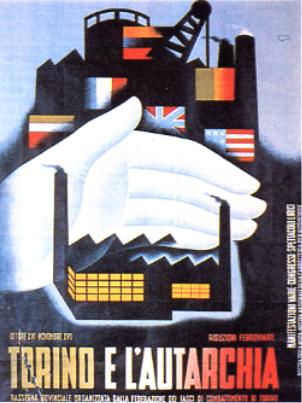

Alle soglie

della seconda guerra mondiale «autarchia», in Italia,

diventa una parola magica per un'economia

impoverita dal blocco internazionale che impedisce

l'approvvigionamento di materie prime ed energetiche. Risulta

difficile fare un quadro realistico, al di fuori di schemi

preconcetti e dell'uso che ne ha fatto finora la storiografia di

parte per la diffusa mancanza di notizie in merito.

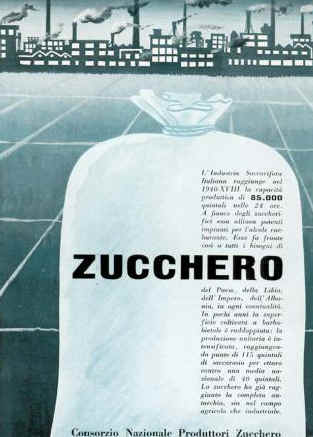

Le sanzioni del 1935

seguite alla Guerra d'Etiopia, e il blocco delle materie prime,

colpirono la grande industria, i grandi monopoli; poi la media e la

piccola azienda ed infine i consumi. In tali critiche condizioni non

potevamo certo né produrre, né di conseguenza creare una domanda

interna o esportare a paesi che ci sanzionavano. I provvedimenti per

ridurre (far senza) l’import non rappresentarono un grande problema.

L'italiano medio non conosceva ancora il voluttuario, le case erano

modeste, il vestiario quello indispensabile e l'alimentazione nel

necessario. La necessità di fare da se, con quel che si aveva, venne

chiamata autarchia e fu la riscoperta del genio italiano. L'arte

secolare d’arrangiarsi, riveduta e corretta, tornò prepotentemente

di attualità. Non esportando formaggi, dal latte in esubero e quindi

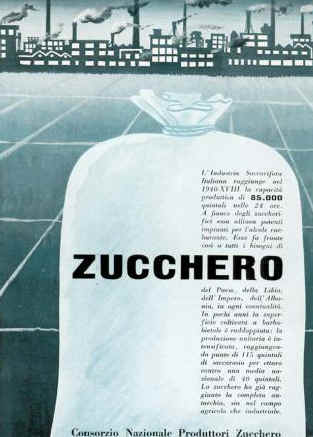

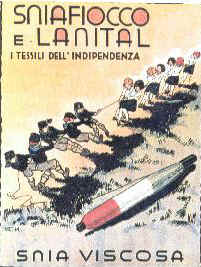

dalla caseina si ricavò il lanital (un tipo di lana). Dalla

ginestra e dai fiocchi di canapa si ottenne un omonimo del cotone,

il cafioc. Dalla Canapa si otteneva già abbondantemente fibra

per sacchi e lenzuola (a dir la verità un poco ruvidi). Non

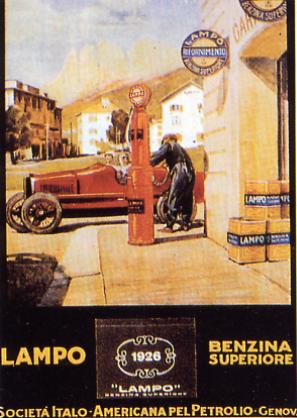

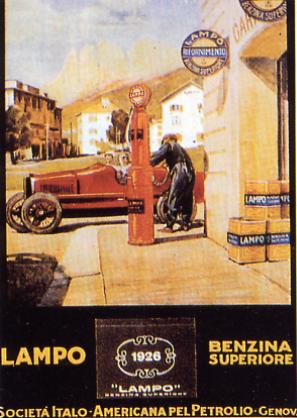

esportando vino questo fu trasformato in alcool (anche con

altri zuccherini) e i motori funzionavano discretamente con questo

combustibile. Sui giornali americani comparivano vignette satiriche

e affermazioni spesso gratuite del tipo.

"Sono

ritornati al fuoco delle fascine, basterà ancora una spinta e

torneranno ai carri con le ruote di pietra ".

Non avendo carbone, petrolio, gomma, acciaio, a breve termine questa

era la prospettiva comune per chi non sottostava alla loro sfida

economica, sostituitasi ormai a quella coloniale. L'Italia stava

quindi offrendo al mondo una immagine di miseria e di povertà di

risorse a discapito di tante altre ricchezze e virtù misconosciute.

Mancando la cellulosa, si riducevano le pagine dei giornali, e

perfino la carta bollata si porta a mezzo foglio. Mancava la gomma (

a dir la verità nel '42 la gomma mancava anche agli Usa) e il cuoio:

così gli italiani iniziarono a tagliare i vecchi copertoni e farne

suole da scarpe. Cercammo anche di far gomma nel tavoliere delle

Puglie con una pianta strana, il guayule, ma fu un fiasco. Arrivò

poi il capo e ordinò di fabbricare il cuoio con la cellulosa,

cartone compresso (con

questo si confezionarono aihmè anche gli scarponi per la Russia. La

guerra l'abbiamo cominciata con le fasce gambiere, con la lana che

non era lana, il cuoio Cuoital, miscela di cascami di cuoio sfibrati

con latex e vulcanizzati. Gli facevano concorrenza il Sapsa della

Pirelli (cascami di cuoio macinati e lattice di gomma) e il Coriacel

(cascami di cuoio, fibre vegetali e collanti..

etc.).

Ancor oggi se comprate una cinghia per pantaloni e spendete poco (me

l'hanno regalata) vuol dire che è fatta con questo cuoio autarchico.

Non parliamo poi di tante scarpe oggi a prezzi stracciati sui banchi

dei mercati, della medesima origine. Dalla famosa suola in Vibram

dei rocciatori del Montercervino scendeva il mito della scarpa

tecnologica, che non poteva essere a ragion di logica italiana; ma

Vibram sta per Vitale Bramani, l'italiano che l'aveva appunto

inventata nel 1936. A casa si indossavano sempre vestaglie e

camicie col collo rifatto con le parti basse, si guastavano e

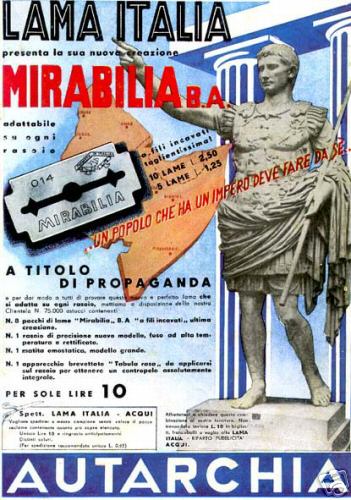

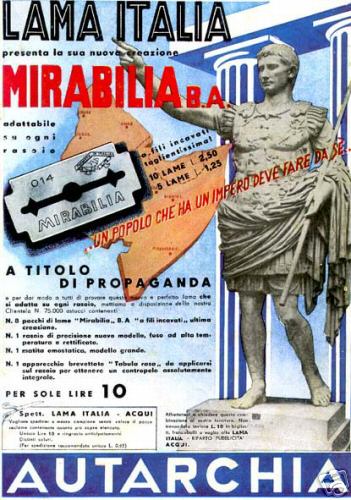

riguastavano maglie vecchie. Le lamette da barba (americane di

sicurezza) da poco arrivate in Italia, conobbero subito il tramonto:

rispuntò così il rasoio che era stato messo da parte. Le ossa degli

animali si raccoglievano in appositi contenitori per bollirli e

saponificare. Con l'olio d'oliva non esportato si confezionavano le

saponette da toilette. Poi iniziarono a "nascondere" anche questo in

previsione della guerra e anche quello da bucato fu razionato con la

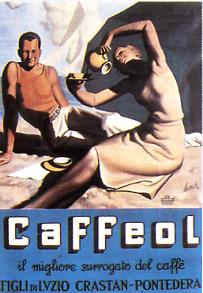

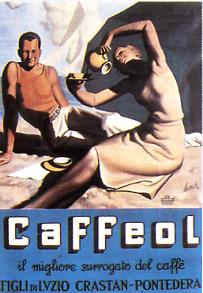

tessera. Il coloniale carcadè rimpiazza il te, la lignite il

carbone, la cicoria il caffè e il coniglio diventa pelliccia.

Dopo le riduzioni degli

anni di crisi (1929) stipendi e salari erano stati di nuovo

aumentati per adeguarli al carovita. Nelle città le comodità della

luce elettrica, dell'acqua corrente, del riscaldamento erano ora

molto più diffuse e sia nelle case nuove che vecchie ristrutturate,

si installavano bagni e docce. Su una popolazione di 42 milioni di

abitanti si contavano in quegli anni oltre 4 milioni di biciclette e

circa 200.000 motocicli e ciclomotori. Non più di 250.000 erano le

vetture private che circolavano: le più diffuse erano la Balilla e

la Topolino, lanciata proprio in quegli anni al prezzo di 8.900

lire. Ogni luogo di ritrovo era dotato di un apparecchio radio. Alla

radio d'altronde il fascismo affidava buona parte della sua

propaganda. Si stavano diffondendo anche gli apparecchi radio di

proprietà privata. Uno di tipo economico poteva costare circa 500

lire (una esagerazione, un mese di paga, per fare un confronto

quanto costa oggi un bel televisore a colori), altre piccole radio

si potevano montare in casa da soli. Un ciclomotore costava 1800

lire e una moto di 250 cc 5500 lire; (un pò care, ma erano state

progettate moto standard popolari più economiche); una macchina

fotografica 360 lire. Per le famiglie operaie, il cui livello di

vita restava modesto, esistevano spacci aziendali o cooperativi i

cui prezzi erano contenuti. Nelle campagne dell'Italia

centro-settentrionale le famiglie contadine avevano ottenuto

condizioni di vita migliori, ma le abitazioni erano ancora prive di

riscaldamento, (esisteva solo un grande camino), di acqua corrente,

(si usava un pozzo nel cortile) e di luce elettrica. Nel mezzogiorno

e in Sicilia molte famiglie delle campagne continuavano a vivere in

abitazioni cadenti, e potevano contare su paghe molto basse, del

tutto insufficienti a garantire la sopravvivenza per tutto l'anno.

Da qui l'importanza degli usi civici e delle attività complementari

e integrate. Molti contadini svolgevano così in Italia dividersi

lavori: erano al tempo stesso braccianti, fabbri, falegnami o

lavoravano alla manutenzione delle strade e delle linee ferroviarie.

Dopo il blocco dell’immigrazione in Usa (ma non per colpa delle

sanzioni a cui gli Usa non avevano neanche aderito) risalente agli

anni 20, si emigrava stagionalmente in Francia e Germania. Nella

paga giornaliera del bracciante agricolo erano spesso incluse una

razione di pane e di vino. I sabati liberi (riduzione produzione)

che si erano creati prima con la crisi del 29 poi con le sanzioni

saranno presto riempiti con distrazioni “politicamente controllate"

come il sabato fascista. Per i giovani delle scuole fu introdotta la

Premilitare, ginnastica e addestramento militare. L’Italia si era

riempita di palestre (con un uso diverso dall’attuale, non ci si

faceva ormoni, o si tirava su la pancia alle donne). Nell’ambito

regionale e provinciale si organizzavano i treni popolari per

portare la gente al mare, ai monti o al fiume (allora pulito), dove

venivano costruite colonie elioterapiche per bambini. Il dopolavoro

organizzato dal partito e dalla G.I.L (Gioventù italiana del

littorio) prevedeva locali di svago e ricreativi (compartecipazione

padronale), case del soldato (rispolvero della vecchia struttura

della grande guerra) e campeggi. Famosi i campi Dux all’aria aperta,

versione italiana degli Scout. Negli Stati Uniti, nello stesso

periodo, i datori di lavoro si erano armati per contrastare

eventuali proteste proletarie ed il paese galleggiava ancora fra

corruzione, malavita e protezionismo. In Francia il governo

socialista boccheggiava, in Spagna c'era la guerra civile, in

Inghilterra il marasma. Il mondo non brillava proprio di luce

divina. In campagna si cercava in maniera diversa di movimentare la

vita con le feste agricole: per la mietitura, variante della

Battaglia del Grano, per la vendemmia (Festa dell'uva), per il

carnevale etc. Per la gran parte queste feste sono sopravvissute nel

dopoguerra o rispolverate ora nell’ottica ambientale, populista ed

ecologista. Fra le realizzazioni sociali di questo periodo, ve ne

sono alcune di indubbio prestigio, come le strutture dell'ONMI

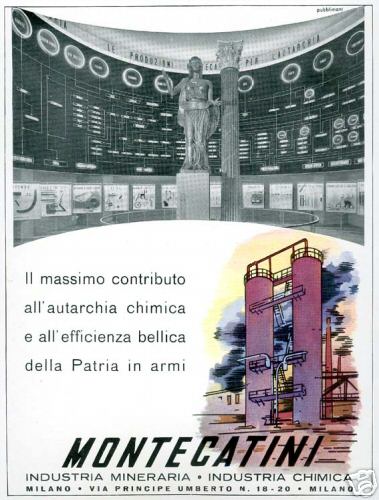

(Opera Nazionale Maternità e Infanzia). I tecnici industriali

italiani, gia visti in altro capitolo, erano tutti straordinari e

con idee rivoluzionarie a cui si concedeva una occasione in più per

realizzarle. Dall'ingegnere fino all'ultimo contadino ogni giorno ci

si poteva aspettare un nuovo prodotto, una nuova tecnica, una nuova

macchina, una nuova lavorazione; questo ingegno era ed è il “Made in

Italy”, lo stile italiano che da allora non è più tramontato.

|

|

|

|

|

AUTOMOBILI A LEGNA O CARBONE:

a

gassogeno

In generale

un gassogeno o gasogeno è un qualunque dispositivo in grado di

produrre gas a partire da una massa solida. Ad esempio esistono

gassogeni a biomasse i quali raccolgono il gas prodotto da

escrementi e da altri materiali biologici in decomposizione, che può

poi essere utilizzato in diverse applicazioni, come il riscaldamento

domestico. I gassogeni più noti per ragioni storiche sono quelli a

gas povero, che consistono in particolari bruciatori nei quali al

combustibile solido (carbone, coke o semplicemente legna secca)

viene fornita una quantità insufficiente di ossigeno, cosa che

porta alla formazione di molecole di monossido di carbonio. Il

monossido di carbonio può ulteriormente essere ossidato portando

alla formazione di anidride carbonica. Il gas povero prodotto è

appunto una miscela di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto

e idrogeno, e si forma anche per effetto del vapore d'acqua che si

genera durante la combustione e attraversa il carbone incandescente

facendogli sprigionare una miscela detta gas d'acqua, che si unisce

agli altri prodotti della combustione (globalmente detti gas

d'aria). Il gas povero è dunque composto da gas d'acqua e gas

d'aria, e costituisce un combustibile economico ma con basso potere

calorifico.

___________________

I TESSUTI

AUTARCHICI

L'ORBACE

Un

tessuto molto noto durante il periodo autarchico fu l’orbace. La

gente lo identifica anziché nel tessuto, spesso e volentieri nella foggia

e colore di quelle che allora erano le camicie nere (di servizio)

invernali dei gerarchi. L’orbace è un tessuto molto antico: si dice che

San Francesco arrivò in Sardegna quando mancavano una decina d’anni

alla sua morte, avvenuta nel 1226, indossando un saio d’orbace. Un

indumento certamente tipico delle tradizioni contadine italiane e

particolarmente adatto ai climi freddi. Con questo tessuto furono

confezionati il vestiario dei soldati romani, dei chierici nel periodo

medioevale, i pastrani degli ufficiali della marina italiana del secolo

scorso. L'orbace si otteneva selezionando i peli migliori, durante il

processo di cardatura: in questa fase venivano separati i peli più

lunghi, da riservare a questo particolare tessuto, e attorcigliati una

sola volta mentre i peli meno lunghi erano riservati alla trama. Una volta

tessuto, all'orbace veniva riservato un particolare trattamento, la

follatura. Questo procedimento, effettuato per calpestio oppure tramite

gualchiere, è un infeltrimento artificiale necessario a rendere il

tessuto impermeabile. Con lo stesso procedimento si fanno le famose

calzature russe contro il freddo i valenki (in feltro) che salvarono molti

dal congelamento. Nella follatura per calpestio il tessuto veniva posto a

terra, imbevuto di acqua calda e calpestato per ore; questa operazione,

che avveniva per strada o nei cortili ad opera di donne e banbini, poteva

essere effettuata anche mediante gualchiere, mazzuoli di legno azionati da

ruote idrauliche ( lungo i corsi d'acqua), che battevano il tessuto. La

Sardegna da sempre è il centro di questa attività e con questo tessuto

rigido e pungente si confeziona il tipico costume sardo (Sa

berritta (quasi un piccolo sacco), il corpetto e anche is

ragas, il gonnellino), le bisacce, le

mantelle, le coperte ed i rudimentali tappeti, tutti elementi ritenuti

indispensabili all'interno del mondo agro – pastorale.

__________________

IL

LANITAL

Nel

maggio del 1939, in occasione dell’ultima visita di Mussolini a Torino,

hanno luogo le «Seconde giornate dell'autarchia»: si respira già aria

di mobilitazione generale, la guerra è vicina. Con spirito ben differente

si svolgerà nel novembre del '42 il primo «Convegno tecnico

italo-germanico dell'autarchia». Metà delle relazioni tecniche sono a

firma di ingegneri tedeschi. Più del 70% dei laminatoi in Germania ormai

funzionano su cuscinetti di materia plastica: «Vinidur» e «Oppanol»

sono i nomi commerciali dei nuovi materiali a base di cloruro di

polivinile e su poli-isobutilene che trovano impiego anche nel nostro

Paese. Con il «Vinidur» si costruiscono tubi, condotti, recipienti per

l'industria chimica, carter per pompe. Per la prima volta si incomincia a

parlare di «materie abbinate». A un materiale si affidano le

funzioni di sostegno, a un altro quelle di resistenza all'usura o di

smorzamento delle vibrazioni. Autarchia non è soltanto sviluppo e

utilizzo di nuovi materiali - quasi un fai-da-te tecnologico - ma anche e

soprattutto la razionalizzazione della progettazione. Ma torniamo al

lanital. Soprattutto il tessile risente dell'ondata autarchica. Alla lana

si sostituisce il «Lanital» che dimostra caratteristiche di coibenza

termica migliore delle fibre artificiali alla viscosa e

cuproammoniacali.

______________________

VAI

ALLE ALTRE IMMAGINI

DELL'AUTARCHIA FASCISTA

|